当我们翻开中国气候地图,会发现一个奇特现象:同处北纬 30 度附近,中东地区是广袤沙漠,北美西部有死亡谷,中国长江流域却成为物产丰饶的 “鱼米之乡”;中国北方则时而遭遇连年干旱,时而被暴雨侵袭。这背后,隐藏着一场持续千年的大气环流博弈 —— 来自热带的季风气流与青藏高原北侧的西风带气流,在我国北方上演着一场关乎干湿命运的 “拉锯战”。北京大学季风环境团队多年来对东亚季风边缘活动带的研究,为我们揭开了这场博弈的神秘面纱。

一、生死交锋线:季风边缘带的特殊使命

在我国西北、华北、东北(简称 “三北”)一带,存在着一条特殊的气候分界线 —— 中国或东亚北方的 “季风边缘活动带”[1][2]。这条看似无形的界线,是全球中纬度大气与低纬度大气相互作用最剧烈的 “战场”,更是决定中国北方干湿状况的 “生死线”。

每年夏季,一场壮观的大气迁徙准时上演:源自热带印度洋和太平洋的暖湿气流,借助越赤道气流的 “推力”,从初夏的南海出发逐步向北推进 —— 先是华南地区迎来雨季,接着长江流域进入汛期,随后淮河流域、黄河流域依次被雨带覆盖,最终在夏末频繁降水抵达我国 “三北” 地区,甚至延伸至东北亚 [3]。

这场 “北进之旅” 并非一路坦途。当暖湿的季风气流向北推进时,会与来自青藏高原北侧的西风带干冷气流相遇。前期,季风气流势力占优,西风气流逐步后退;到了后期,双方在我国 “三北” 地区势均力敌。前者携带海量水汽,渴望为北方带来甘霖;后者干燥寒冷,试图维持干旱格局。两种气流在此交汇形成锋面,甚至发生气流正交碰撞,由此产生的暴雨强度有时比南方更为猛烈。与纯粹的热带季风降水不同,这类降水兼具温带锋面降水的特征,在我国东北 - 东北亚地区,甚至还与高纬度的极锋降水相连,成为我国北方最重要的水源补给。

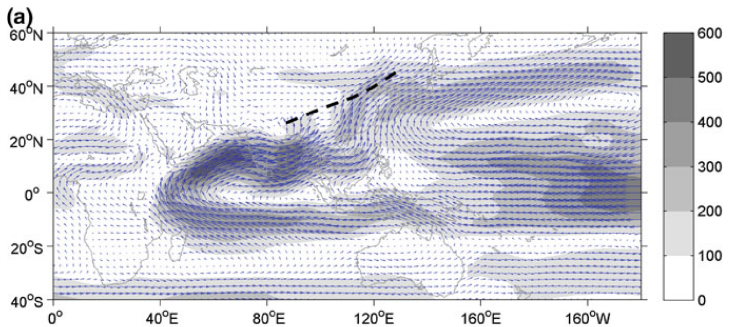

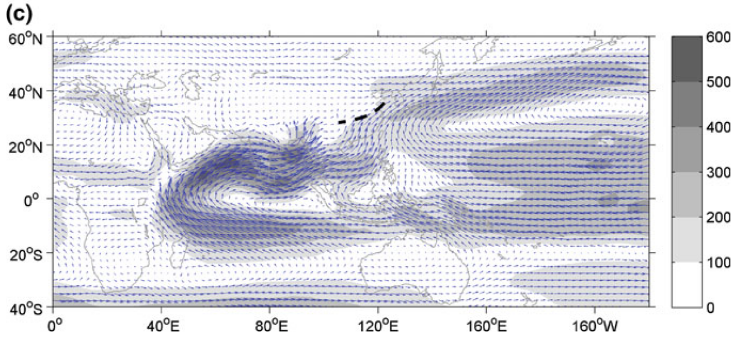

北大研究团队通过分析水汽输送数据发现,这条 “交锋线” 的位置和强度存在显著的年际与年代际差异 [4]。1953-1967 年(图a),热带水汽能一路输送到北纬 45 度附近,覆盖华北和东北,这段时期中国东部降水普遍偏多,1954 年长江流域特大洪涝就发生在这一时段;而 1993-2002 年(图c),热带季风气流平均偏弱,且仅能抵达江淮地区,与之对应的是我国 “三北” 地区长达十年的干旱化趋势。这意味着,季风与西风带气流的 “力量平衡”,直接决定了北方的干湿走向。

二、千年尺度的摇摆:气候振荡背后的规律

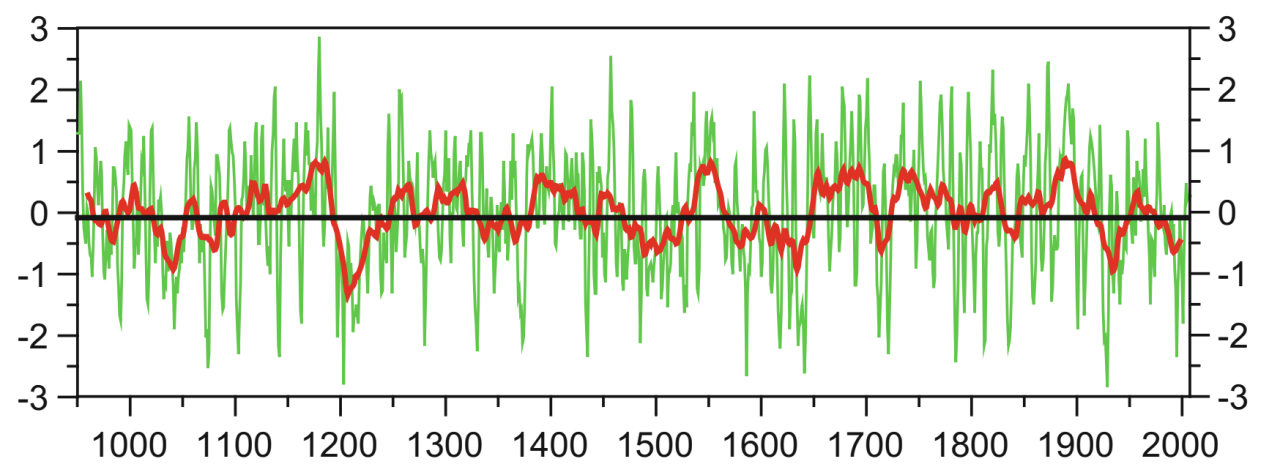

若将时间尺度拉长到千年,这场 “拉锯战” 会呈现出更清晰的准周期性规律。北大季风环境团队通过整合中国千年旱涝文献记载、代用气候资料与仪器观测数据,重建了东亚季风强度的千年变化序列,并发现了一系列关键规律 [5]。

在过去一千年里,东亚夏季风经历了多次年代际强弱交替。其中,公元 1200 年前后是夏季风最弱的时期之一(图中红色季风强度指数低于 - 1),对应宋元朝代交替之际的全国性干旱时段;19 世纪后期则是近 200 年来季风最强的阶段,当时季风北边缘大幅北推,北方降水充沛;20 世纪 20 年代末,严重干旱引发蝗灾,导致华北地区粮食绝收、饥荒蔓延;90 年代,东亚夏季风再次减弱,黄河流域出现长期断流,北方干旱问题凸显。

这些干湿变化并非随机发生,而是受特定周期的气候振荡控制。东亚夏季风存在约 10 年、20 年和 60-70 年的周期性波动,其中 60-70 年的年代际振荡与海 - 陆热力差异变化密切相关。在我国东部季风区,区域干湿变化呈现出明显的 “准 70 年振荡”—— 大约每 70 年,北方就会经历一次从湿润到干旱的转换 [6]。

这种周期性规律为理解历史气候事件提供了关键线索。例如,明清时期华北地区 “小冰期” 的干旱、唐代以来西北干旱区的扩张与收缩,都与夏季风强度的周期性变化相吻合。60-70 年的年代际振荡是影响近百年来季风减弱的主要因素,而这种振荡的根源,在于全球尺度上海洋与陆地之间的热力对比变化。

三、青藏高原东侧的 “气流对峙”:重塑中国气候格局

如果说夏季风与西风带的博弈是北方干湿变化的 “直接推手”,那么青藏高原就是这场博弈的 “幕后导演”。这座世界海拔最高的高原,凭借巨大的地形阻挡,彻底改变了全球大气环流的原有格局,为中国东部创造了独特的气候环境。

在没有青藏高原的理想 “水球” 模型中,北纬 30 度附近会形成连续的副热带干旱带。在宽广的海洋上,那里是无风的 “死马带”,古代贸易帆船会因此失去动力;在大陆上,我国长江、淮河流域本该是沙漠地貌,与中东、北非的沙漠连成一片。但青藏高原的存在,迫使北半球西风气流绕高原分流:南侧形成暖湿气流,北侧形成干冷气流。南侧的暖湿气流与热带季风气流汇合,共同向高原东侧输送水汽,造就了长江流域的湿润气候;而北侧的干冷气流则加剧了西北内陆的干旱,形成了塔克拉玛干等大型沙漠。

这种 “分流效应” 还带来了另一个重要结果:中国东部的降水推进呈现出独特的 “跳跃式” 特征。研究发现,我国东部(东经 110 度以东)气候 4 毫米降水推进日期线具有四个明显阶段:第一阶段稳定在长江中下游,第二阶段短暂停留在淮河流域,第三阶段推进至黄河中下游,第四阶段最终抵达季风北边缘。这四个阶段对应着西太平洋副热带高压的四次季节性北跳,且降水集中的东西向分布恰好与江河走向一致 —— 长江、淮河、黄河等主要河流的发育,正是季风降水集中时段的长期开挖。可以说,先有青藏高原,后有东亚季风降水,最后才形成了大江大河。

相比之下,我国西部地区的降水则呈现 “阶段性向西” 推进的特征,形成南北向的雨带等时间线,对应珠江、澜沧江和长江上游的降水。这种东西部降水推进的差异,使得中国气候呈现出 “东南湿润、西北干旱” 的基本格局,而季风边缘活动带则成为连接两者的过渡区域,也是对气候变化最敏感的农牧交错带。

中国地理学家胡焕庸于 1935 年提出了一条人口地理分界线 —— 北起东北的黑河,南至云南的腾冲,即 “胡焕庸线”。它划分了中国人口 “东密西疏” 的格局,且走向与中国季风边缘活动带一致。胡焕庸线以东,受夏季风影响显著,年平均降水量在 400 毫米以上,气候湿润,种植业发达,能支撑大规模人口聚居;线以西,夏季风影响微弱,降水稀少、气候干旱或高寒,以畜牧业为主,人口容量较低。正是季风边缘活动带通过控制水热条件,决定了两侧农业基础与自然承载力的差异,最终塑造了胡焕庸线所呈现的人口分布格局。

东亚夏季风在中国到底能推进到哪里?这是气象与地理学界长期探寻的问题。唐代诗人王之涣在《凉州词》中写下 “春风不度玉门关” 的名句,这里的 “春风” 正是夏季风的古称。这句诗精准描述了季风北边缘的经典位置 —— 玉门关成为季风能否抵达最西北端的 “界碑”。现代观测资料得出的多年平均中国逐日 4 毫米气候降水向西北推进的日期线,也证实了古人诗句中的界定,且夏季风的前缘受到祁连山脉的引导。但北大季风环境团队的研究表明,玉门关并非固定的 “终点”:随着季风强度的变化,季风北边缘会南北摆动,有时能突破玉门关,为西北带来降水;有时则连华北都难以抵达,导致北方普遍干旱。1470 年以来,多次连续数年的重大干旱事件,都出现在季风边缘活动带上 [7]。

四、未来北方会变湿还是变干?科学预估与现实挑战

在全球气候变化的大背景下,人们最关心的问题是:未来中国北方会变得更湿,还是更干?

基于千年气候振荡规律和现代观测数据,北大季风环境团队给出了科学的分析框架。首先,东亚夏季风的年代际振荡仍在持续,60-70 年的周期意味着,当前可能正处于季风强度调整的关键阶段。十多年前的分析认为:若按照历史规律推演,未来几十年内,季风强度可能出现阶段性增强,季风北边缘有望北推,干旱化趋势会得到缓解。

但这种自然周期的影响,还需叠加全球不同区域的增暖效应。一方面,全球变暖可能增强热带海洋的蒸发,有利于季风到达处的水汽和降水增多;另一方面,变暖也可能改变海 - 陆热力对比,影响西风带和季风气流的位置与强度,进而干扰季风与西风带的相互作用,引发年际变异。目前,这两种效应的叠加结果仍存在不确定性,需要更精密的气候模型进行模拟和预测。

值得注意的是,无论未来趋势如何,季风边缘活动带的 “敏感性” 不会改变。北方地区年平均降水量变率大,生态系统脆弱,一旦季风强度减弱、水汽输送不足,就可能引发严重干旱,制约经济发展,甚至导致生存环境恶化。因此,即便未来可能出现 “变湿” 趋势,也不能忽视干旱风险的存在。从宋元时期的干旱到 20 世纪 90 年代的缺水,从长江流域的洪涝到近年来北方雨水增多,中国南北的干湿变化始终与季风和西风带的博弈相伴。在全球气候变暖的背景下,理解并尊重自然规律,做好充分的应对准备,才是守护北方生态安全和粮食安全的关键。

参考文献

[1] Hu HR, Qian WH (2007) Identifying the northernmost summer monsoon location in East Asia. Progress Nat Sci 17 (7): 812–820.

[2] Qian WH, Ding T, Hu HR, Lin X, Qin AM (2009) An overview of dry-wet climate variability among monsoon-westerly regions and the monsoon northernmost marginal active zone in China. Adv Atmos Sci 26: 630–641.

[3] Qian WH, Lee DK (2000) Seasonal march of Asian summer monsoon. Int J Climatol 20 (11): 1371–1386.

[4] Qian WH (2017) Temporal Climatology and Anomalous Weather Analysis. Springer 687pp.

[5] Qian WH, Zhu YF, Tang SQ (2011) Reconstructed index of summer monsoon dry-wet modes in East Asia for the last millennium. China Sci Bull 56: 3019–3027(钱维宏,朱亚芬,汤帅奇 (2011) 重建千年东亚夏季风干湿分布型指数.科学通报 56 (25): 2075-2080).

[6] Qian WH, Zhu YF (2001) Climate change in China from 1880 to 1998 and its impact on the environmental condition. Climatic Change 50: 419-444.

[7] Qian WH, Shan XL, Chen D, Zhu CW, Zhu YF (2011) Droughts near the northern fringe of the East Asian summer monsoon in China during 1470–2003. Climate Change 110: 373-383.

版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们